|

埃菲尔铁塔(摘译) The Eiffel Tower 原著:(法)罗兰·巴特 Roland Barthes (一) 莫泊桑时常在埃菲尔铁塔内午餐,但他的注意力并没放在菜肴上:这是巴黎唯一的让我身处其中而无法看到它的地方,他常常这样说道。因为在巴黎,你必须永无休止地采取预防措施来阻止埃菲尔铁塔出现在你的视线中。穿越迷雾和云层,无论是乌云密布、阳光灿烂还是落雨纷纷,无论你身处何地,无论周围的环境是怎样的层层阻隔,屋脊、穹顶、灌木,它始终屹立在那里。 艾菲尔铁塔已经溶入日常生活之中,直至你不再赋予它任何明确的属性,而仅仅作为一种继续存在,就像岩石和河流,如同大自然的现象一样乏味地进行着,它的意义将永远地被不断质疑,但它的存在却不容辩驳。 (二) 即使在巴黎匆匆一瞥也总会被它抓住:就在我开始描述它的此时此刻,埃菲尔铁塔就在那儿,就在我的面前,镶嵌在我的窗框里;初冬的晚夜开始袭来,它渐渐变得模糊,似乎竭力让自己消失,来否定其存在;两盏小小的灯亮起来了,不停闪烁,在塔尖轻柔地旋转;整个夜晚它都会矗立着,在巴黎的上空将被它抓住的我和我的每一个朋友紧紧联在一起;伴在它的周围,我们构成了在不断变化着的形影群,而它却是整个变化着的稳定中心;埃菲尔铁塔是友好的。 埃菲尔铁塔也是呈现给整个世界的献礼。首先作为巴黎的象征符号,它在这个星球的任何一个角落里都代表着巴黎:从西欧中心到澳大利亚,不可能没有不是由埃菲尔铁塔而来的法兰西之旅。不知怎样的,无论是教科书、海报或电影,凡是涉及法国都无一例外地提及“埃菲尔铁塔”这个名字来作为法国人物或地点的符号;它是属于全世界的旅游语言。 (三) 另外,超越其严格的巴黎特性之上,它还激发了最为广泛的人类想象力,其简洁、概括的形体授予了它重大的使命。根据我们的想象来依次进行描述,巴黎的象征符是这样的:具有19世纪的现代感、交流性、科学性,象火箭、树干、起重机、男性生殖器、避雷针或昆虫,勇敢的面对着人类无限的想象之梦,这是不可避免的符号;假如没有到过巴黎,没有看到它的话,人们将不再会有对它的想象:即,不再接受埃菲尔铁塔的形体,不再孕育在它的种种想象之中了。 拿起一支铅笔,运用你的手,任由你的思绪漫游,埃菲尔铁塔将出现在你的面前,线条被简化,对其具有稳定功能的底座被夸张地表现出来,就像某首诗上所说:基座和顶峰,也即人间和天堂。 (四) 实际上,一个单纯的毫无指示的符号是无法进行阐明的,因为它能指代一切。为了让“埃菲尔铁塔” 从你眼前消失(虽然这样做的诱因很难成立,因为这个符号并不会触犯到我们),你必须得像Maupassant一样走进它的内部,成为它的一部分。就像人类自身一样,唯一一个不了解自己的人就是他自身,而这个铁塔自身就是以它为中心的整个巴黎视觉系统中唯一的一个盲点。 这样的转变似乎限制了它,但是埃菲尔铁塔却由此获得了一个新的力量:当我们在观察一个物体时,这个物体也转变成了观察者,而原来的观察者却变成了一个新的被观察者,这种转换不断发生着,向外延伸又向内集中,让原来的两个对象共同得到升华。这不,巴黎就正在观察着埃菲尔铁塔。埃菲尔铁塔也是一个在进行观察的物体,它在观察的同时也正被观察着;它既是一个完整的动词,又是一个形容词和动词被动式,“埃菲尔铁塔”这个词语既没有功能,也没有语态,这种语言状况是有缺陷的(因为我们只能借助语法进行言说,虽然模棱两可,但已经令人兴奋异常)。但这种辩证法一点也不平庸。 (五) 因此Gustave Eiffel在他的这个项目投标书中进行辩护,严格认真的罗列出策划方案和科学的使用方法;所有的这些科学方案几乎穷尽了我们能够考虑到的方方面面:空气动力学的测量、研究物质抵抗力、高空生理学、无线电波的探测、电信的问题,气象学探测等。对这些技术使用的不可质疑是无可争辩的,但在世界各地的人们赋予了埃菲尔铁塔的丰富想象和斑斓的意义下,这些冷冰冰的科学技术似乎又显得非常荒谬。而无论科学的神话是否使这些理由变得崇高起来,也没有什么能与这伟大的想象力相提并论,因为正是这伟大的想象机能使人成为严格意义上的人类。 还有,这件作品还有一种不值一提的意义,但这种意义绝没有被直截了当的宣布出来:他是一种在效用法则下自圆其说的产物。埃菲尔把他的塔看作是一种严肃物体的形式,理智的而且是有益的;人们将埃菲尔铁塔送入一个伟大的巴洛克迷梦的蓝图之中,在这里自然而然地触摸和感受到与非理性所划分的边界。 (六) 关于埃菲尔铁塔所构成的这个双重的运作思路是一个深奥的事物:建筑学通常是幻梦与功能的综合体,既是一个乌托邦的表达又是一个便利的器具。即使是在埃菲尔铁塔诞生之前十九世纪(特别是在美国和英国),人们也常常对拥有令人吃惊的高度的建筑物梦寐以求。因为这个世纪是工业技术所统治的时代,对天空的征服也一度牵动人心。 1881年埃菲尔铁塔诞生之前不久,一个法国建筑师详细描述了一个阳光之塔的方案,这个方案充满了相当狂热的想象力,因为这个建筑依赖于砖石而并非钢筋,这种方案完全凭借着经验和想象;例如,将一火堆放置在该建筑物的顶端,通过镜面系统来照亮巴黎的每一个黑暗的角落(这个镜面系统无疑非常复杂!)。又例如,有关这个阳光之塔的另一大特点(大约有1000英尺高,如同埃菲尔铁塔)是配置了阳光房,病人能得益于此处,因为此处的空气如同来自于山区的纯净空气。 (七) 然而,正如阳光之塔一样,这种天真的、实用主义的方案并不有悖于时代的创意趋向,并不会有碍于创造强大力量的功效,实际上,这反而鼓舞了大家的创造性:实用并不能解决所有的问题,但实用确是有意义的。因此我们会在人群中诉说一个真正的圣经情结:圣经是连接上帝的纽带,然而“圣经”也是一个可以触及灵魂深处的梦想,绝不仅仅是神学上的宗教工作项目而已。正是这个古老而神圣的梦想,正是这个摆脱了所谓技术支撑的梦想,最终产生了无数的描绘圣经的经典作品,似乎艺术的功用就是去揭示一些深奥但却无用的事物。就像这艾菲尔铁塔,几乎立刻就脱离了那些能使她得以存在的科学性考虑(就是铁塔必须具备实用性这一事实),她就从人类无限变幻的梦想中呱呱坠地:艾菲尔铁塔体现了一种信念,这种没有任何实用性的信念就是要让艾菲尔铁塔永远矗立在人类的想像空间中。 (八) 首先,她曾经被一种似是而非的观念所困扰,即,她是一个空的纪念碑,是一种所谓的科技情绪的产物。当燃,这仅仅是一个暗喻。事实上,这铁塔什么也不是,她完成了一种零度的纪念碑形式,她没有参与到仪式、文化、甚至艺术中来,你也不能把这铁塔当做博物馆来参观:铁塔内部没有任何东西可看。然而就是这个空心纪念碑,每年却接待了两倍于卢浮宫的游客,以及数倍于光顾巴黎最大的影院的游客。 那么我们为什么要参观艾菲尔铁塔?毫无疑问,是为了参与到一种梦想的结晶过程中去,而不是对一个真实物体感兴趣。这铁塔并非是一个普通景观,进入这个铁塔,登攀这个铁塔,或是漫步于她的周围,怀着一种极为简单又极其微妙的心绪,去接受一次观看,或是去探寻一下作为一个器物的内部构造,去把一个旅游仪式彻底变为一次视觉与智力的探险。这就是我常常简称为双重功效的东西,在得出重要的关于谈论艾菲尔铁塔的结论之前,在得出重要的关于艾菲尔铁塔的象征性功能结论之前,这东西就是最终的意义所在。 (九) 去参观艾菲尔铁塔,然后进入她,但不要带着一种历史的神圣的目光去亲近她,好像她就是大多数纪念碑中的一个样板。最好是用一种新的自然观去感受她,她也是人类空间的一部份。这铁塔不是一个遗迹,不是一个纪念品,简而言之,不是一种文化。而倒更象是,过眼之间的一种快速消费——一种对人造自然的快速消费,而这一消费又将艾菲尔铁塔带入重塑后的空间之中。 这铁塔凝望着巴黎。参观艾菲尔铁塔就意味着把自己完全坦露在一个阳台上,去感知、领悟和品味巴黎的本质。而且,这铁塔还是一座独创性的纪念碑。通常情况下,可爱的事物是基于自然的,譬如水、峡谷、森林这样一些元素。人们认为把这样一些元素组装起来值得一试,因为观光旅游无疑就暗示着一种最自然的神话。然而这铁塔所俯瞰的不是自然而是城市,而且,通过铁塔自身的被探视的特殊境地,铁塔使城市本身成为一种自然。艾菲尔铁塔使蜂拥而至的人们进入一种风景,她为立刻与令人难受的都市神话说再见,増添了一种浪漫的尺度、一缕和弦,一丝舒缓。通过她,由她而始,城市融入了一曲自然而然的主旋之中,这曼妙的旋律呈献给了好奇的人们:有海洋、有暴风雨、有雪花、有河流。

巴黎埃菲尔铁塔换“红装”庆中国春节 |

罗兰·巴特的《艾菲尔铁塔》

2006-06-12 14889 0 158

158

评论区(0)

正在加载评论...

相关推荐

-

行业资讯

行业资讯

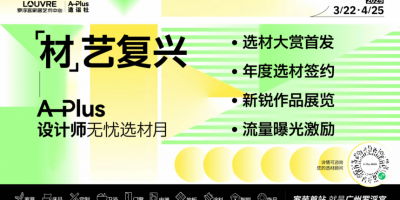

广州罗浮宫A-Plus设计师无忧选材月启

2025-03-28 21534 -

设计欣赏

设计欣赏

日式禅意卧室设计

2025-03-19 1980 -

设计欣赏

设计欣赏

适合挂在墙上的摄影艺术作品

2025-03-21 1935 -

设计欣赏

设计欣赏

现代极简公寓设计

2025-03-22 1927 -

设计欣赏

设计欣赏

一个专注于音乐的家庭公寓设计

2025-03-21 1903 -

设计欣赏

设计欣赏

一座小教堂被设计成现代住宅

2025-03-24 1893 -

设计欣赏

设计欣赏

设计一个以天然材料为主的公寓

2025-03-22 1867 -

设计欣赏

设计欣赏

设计现代餐厅房间

2025-03-22 1824